事務所通信

2021年9月号『M&A支援機関登録制度!』

2021年9月13日に、中小企業庁の推進するM&A支援機関に國村公認会計士事務所及び株式会社Your Partnerが登録されました。

そこで今回は、『M&A支援機関登録制度!』について、書きたいと思います。

1.M&A支援機関登録制度の趣旨

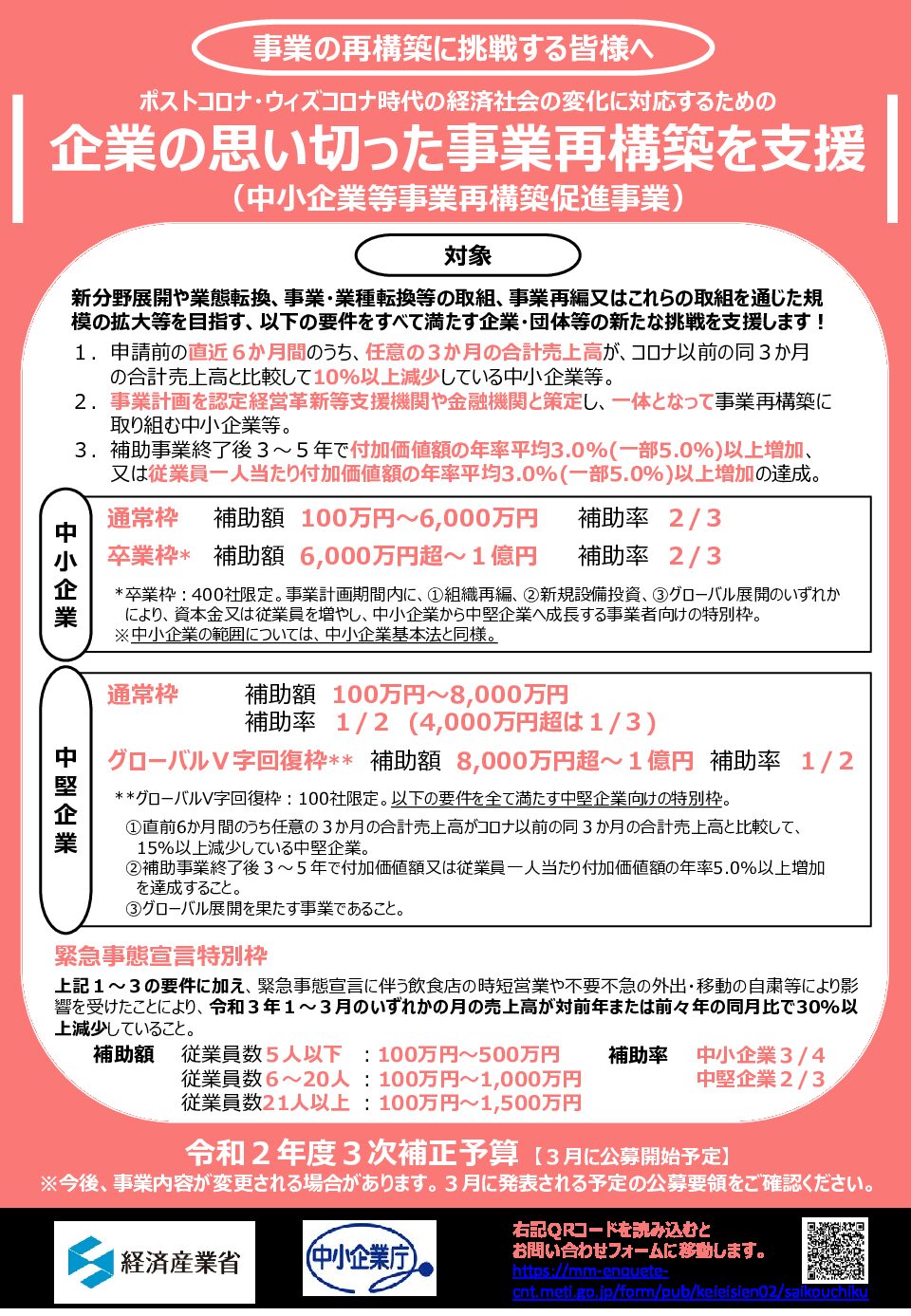

2021年4月28日、中小企業庁は中小企業を当事者とするM&A(以下「中小M&A」という。)を推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として取りまとめました。

この計画では、中小企業におけるM&A支援機関に対する信頼感醸成の必要性が課題の一つとして掲げられ、対応への方向性として、①事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の登録制度を創設し、M&A支援機関の活用に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすること、②登録したM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設することに取り組むこととしています。

M&A支援機関に係る登録制度の実施を通じて、M&Aの基本的な事項及び手数料の目安や適切なM&Aのための行動指針を提示した「中小M&Aガイドライン」の理解及び普及を促し、中小企業が、培ってきた貴重な経営資源を将来につないでいこうとする際、より一層円滑にかつ安心してM&Aを手段の一つとして選択できる環境の実現を目指すものです。

2.中小M&A支援機関とは?

本登録制度の対象者は、本制度の趣旨(前述1.)を踏まえ、中小M&Aガイドラインにおける「支援機関」(以下「中小M&A支援機関」という。)のうち、中小企業に対してファイナンシャルアドバイザー(以下「FA」という。)業務又は仲介業務を行う者です。なお、FA業務又は仲介業務を専業で行う者に限らず、例えば仲介業務を行う金融機関なども対象になります。逆に、FA業務及び仲介業務を行わず、例えばデューデリジェンス業務のみを行う士業等専門家などは対象となりません。

具体的には中小企業とFA業務又は仲介業務に係る契約(契約の名称や形態を問わない。)を締結する者とし、譲渡側・譲受側に対するマッチング支援や中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援を行う者、又は中小M&AのFA業務又は仲介業務に係る、相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等の手数料を受け取って支援を行う者です。

中小企業庁が実施する「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」において、FA業務又は仲介業務に係る手数料については、本登録制度にあらかじめ登録されたFA業務又は仲介業務を行う者(以下「登録FA・仲介業者」という。)によるもののみ補助対象となります。

3.最後に

開業当初からFA業務を年間数件やっていますが、今回、申請し登録されました。

補助金の対象にもなりますので、M&Aのお話がある方やM&Aに興味のある方は、お気軽にご相談くださいね。

2021年9月27日 國村 年